Pour une fidélité non mimétique

La transcription d’un manuscrit médiéval ne se conçoit pas sans le souci d’une certaine « fidélité »… Certes, mais fidélité à quoi ? Un transcripteur « fidèle » devrait-il aujourd’hui s’astreindre à reproduire dans ses moindres détails l’agencement spatial de la source sur laquelle il travaille ? Un temps envisagé, un tel programme nous paraît à présent problématique.

Nos transcriptions sont des fichiers informatiques qui ont la forme d’un texte, celui-ci devant être à la fois scriptible par l’humain et lisible par la machine. Si nous voulions imiter avec un maximum de précision l’espace bidimensionnel du folio, nous devrions surcharger sa transcription d’une myriade d’annotations portant sur la forme spécifique des éléments graphiques, leur taille, leur espacement, leur position absolue ou relative, etc. Nous nous épuiserions à force de mimétisme en noyant l’information pertinente dans un flux descriptif souvent vide de signification ; au bout du compte, et malgré tous ces efforts, nous n’aurions aucune chance d’approcher, ne serait-ce que de très loin, la précision qu’atteint en la matière la moindre photographie numérique.

Pour prévenir cet épuisement, nous devons considérer le manuscrit non pas comme un objet détaché du reste du monde et qu’il s’agirait de reproduire en tant que tel, mais comme la matérialisation des intentions d’un scribe. Plutôt que d’imiter des figures graphiques, la tâche fondamentale du transcripteur consistera donc à les interpréter comme des séquences de signes puisés dans un répertoire préétabli, dont on postule qu’il était présent à l’esprit du copiste médiéval.

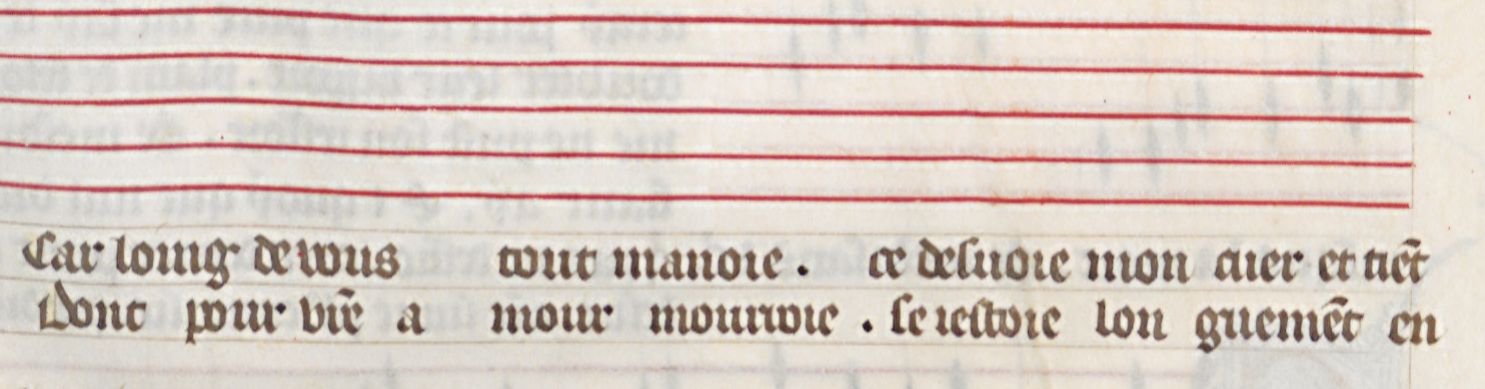

La manière dont nous traitons la syllabation des textes littéraires donne un bon exemple de cette fidélité non mimétique. Comme chacun sait, la copie d’un manuscrit musical obéissait, au Moyen Âge, à une séquence bien déterminée : tout d’abord, le texte littéraire était inscrit sous une portée vide, puis la musique était ajoutée au-dessus du texte. Cela obligeait celui qui copiait ledit texte à prévoir un espacement horizontal suffisant pour que la musique puisse ensuite être notée confortablement, et donc à ménager des blancs parfois larges entre certaines syllabes. On le voit bien dans ce virelai de Guillaume de Machaut (F-Pn 9221, f° 160 v°) où la musique n’a jamais été notée, mais où, dans la deuxième ligne de texte, le scribe a par exemple dû écrire « a mour » et « lon guement » :

Personne ne devrait bien sûr en déduire que, dans l’esprit de ce scribe, « amour » s’écrivît en deux mots : il va de soi que c’est la perpective de l’ajout de la musique qui l’a conduit à espacer les syllabes. Si nous avions à éditer cette pièce, nous transcririons donc sans hésiter « amour » et « longuement », en laissant à des algorithmes le soin d’ajouter éventuellement des traits d’union dictés par les contraintes spatiales propres à notre édition. Il en irait de même lorsque le scribe, parvenu tout à droite, est revenu à la ligne entre deux syllabes appartenant au même mot.

Mais on trouve aussi des cas où il est intéressant de reproduire un espacement inusuel, parce qu’il dit quelque chose des processus mentaux à l’œuvre chez le scribe copiant :

Ci-dessus, un extrait du motet Adesto sancta trinitas (voix de triplum), dans deux manuscrits : à gauche Le Roman de Fauvel et à droite le rotulus de Bruxelles. Si le scribe de Fauvel a laissé un grand espace entre les deux syllabes de « cruce », c’est assez vraisemblablement pour garder la place du mélisme sur « cru ». Ensuite, le texte se déroule de manière assez régulière : petit espace usuel après le mot « cruce », abréviation de la seconde syllabe de « fixus » qui permet à la musique d’enchaîner sans rupture sur la syllabe suivante. On transcrira donc sans guère d’hésitation « et in cruce fixus », et fixé sur la croix. Le scribe de Bruxelles, quant à lui, écrit très distinctement « et in crucifixus ». Influencé sans doute par la contiguïté des deux mots « cruce » et « fixus », il a cru lire une forme du verbe « crucifigere », crucifier. Comme les quatre syllabes apparaissent soudées, le mélisme se trouve reporté de « cru » sur « ci » et les deux notes correspondant aux dernières syllabes du mot sont légèrement décalées vers la droite. Même si « et in crucifixus », littéralement et dans crucifié, ne veut pas dire grand-chose et ne devrait pas être retenu pour l’édition critique, il nous paraît important de respecter, dans notre transcription diplomatique de ce manuscrit, tant la graphie que le découpage syllabique pratiqués par le scribe de Bruxelles.

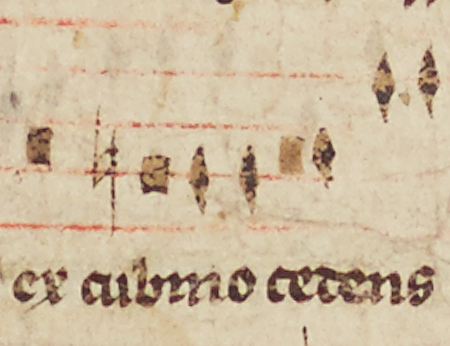

Dans cet autre extrait, tiré du motet In nova fert (voix de triplum), les deux scribes (Fauvel à gauche et Picardie 67 à droite) ont ménagé un blanc entre « ex » et « cubino ». Comme il n’y a rien dans la musique qui puisse représenter une contrainte spatiale incontournable, il est raisonnable d’admettre que les deux scribes dont la copie nous est parvenue ont eu l’intention de noter deux mots, et nos deux transcriptions diplomatiques se doivent donc de conserver cet espace. Pourtant, ni « cubinus », ni « cubinum » ne figurent dans les dictionnaires latins, mais on trouve en revanche « excubinus » comme forme primitive de « esquilinus », le mont Esquilin, autrement dit l’une des collines de Rome qui, selon Denys d’Halicarnasse (Antiquités romaines), avait été appelée ainsi parce que Romulus y avait établi sa garde. Sur cette base, on peut donc traduire « excubino sedens officio » par « montant la garde ». On postulera cependant que, trop recherché, ce terme était inconnu des scribes et qu’ils se sont raccrochés à la préposition « ex », quitte à copier à sa suite l’ablatif d’un mot qui n’existe pas…